こんにちは。

少しでも建物の省エネ化を図るため、空調空気の二次利用(カスケード利用)を計画することが多い。

空調空気の二次利用を行うことで、廊下などの空調を行う必要性が低くなり、結果として、省エネにつながる。

空調空気の二次利用を行う際には、ドアガラリや、アンダーカット、パスダクトを用いる。

今回は、パスダクトのダクト径の計算方法を紹介する。

ドアガラリやアンダーカット、パスダクトを計画する際に、通常ファンを設置することはない。

そのため、自然に空気の流出入を行わせる必要があるが、面風速が速いと他の隙間から予期しない空気の流出入が発生する。

具体的にはこれらの予期しない空気の流出入には、隙間風による騒音を伴う。

これを避けるため、一般的に面風速が1.5m/s~2.0m/s以下となるように計画を行う必要がある。

詳細は以下の記事で紹介しているため参照されたい。

パスダクトのダクト径

パスダクトのダクト径は以下の式で求めることが可能である。

| スパイラルダクトのダクト径計算式 | |

|---|---|

| 有効面積[m2] | 風量[m3/h] ÷ 面風速[m/s] ÷ 3,600[s/h] |

| ダクト径[Φ] | √(有効面積[m2] ÷ π) x 2 |

| 矩形ダクトのダクト径計算式 | |

|---|---|

| 有効面積[m2] | 風量[m3/h] ÷ 面風速[m/s] ÷ 3,600[s/h] |

| ダクト径[mm] | 有効面積を満たすように幅と高さのダクト径を設定 |

有効面積[m2]

風量と面風速からスパイラルダクトに必要な面積を求めることができる。

パスダクトにおける面風速は通常1.5m/s以下で計画するため、1.5m/sと設定する。

3,600[s/h]は単位換算のために使用している。

スパイラルダクトのダクト径

スパイラルダクトのダクト径を求める際には、円の半径から円の面積を求めるための公式を利用すると良い。(下表)

円の面積を求める公式を組み替えることで、円の半径[m] = √(円の面積[m2] ÷ π)となる。

つまり、円の直径は円の半径[m] x 2となる。

| スパイラルダクトのダクト径計算式 | |

|---|---|

| 円の面積[m2] | 円の半径[m] x 円の半径[m] x π |

| 円の半径[m] | √(円の面積[m2] ÷ π) |

| 円の直径[m] | 円の半径[m] x 2 |

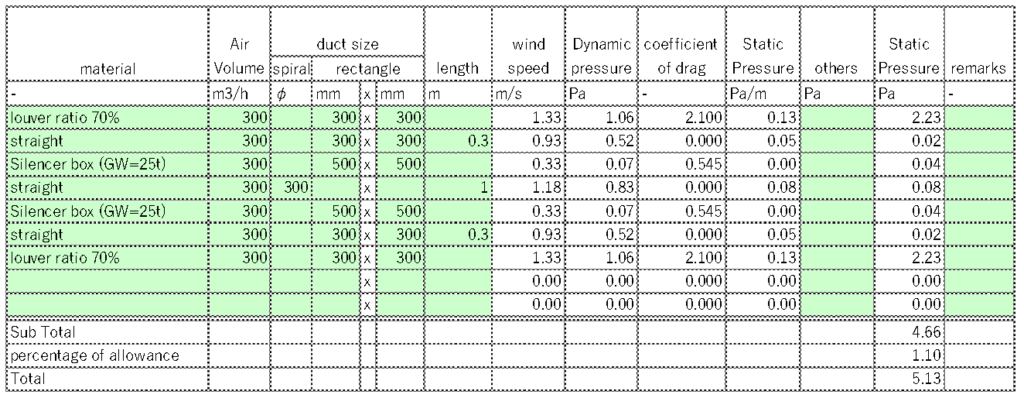

パスダクト計算例

計算例①

| 与条件 | |

|---|---|

| 風量 | 300m3/h |

| 面風速 | 1.5m/s |

| 計算例 | |

|---|---|

| 必要面積 | 300m3/h ÷ 1.5m/s ÷ 3,600s/h = 0.056m2 |

| スパイラルダクトの径 | √(0.056m2 ÷ π) x 2 = 0.268m → 300Φ |

| 矩形ダクトの径 | 400×150,300×200,250×250等 |

(参考)圧損 約5Pa程度

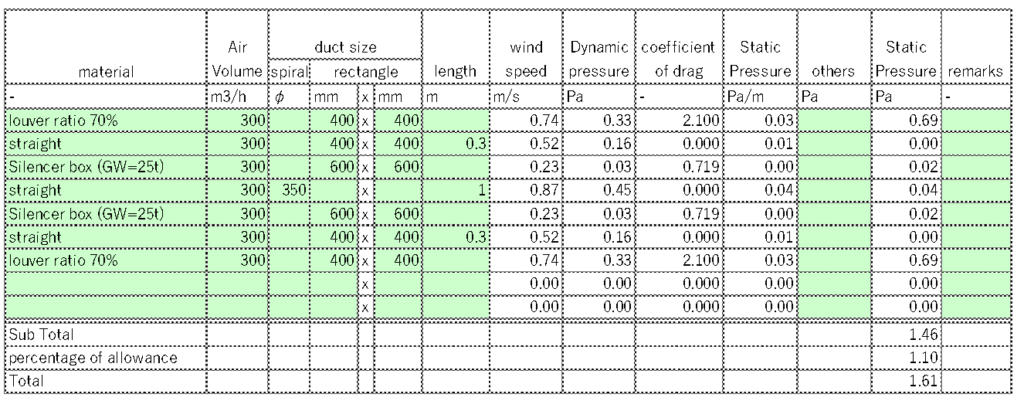

計算例②

| 与条件 | |

|---|---|

| 風量 | 500m3/h |

| 面風速 | 1.5m/s |

| 計算例 | |

|---|---|

| 必要面積 | 500m3/h ÷ 1.5m/s ÷ 3,600s/h = 0.093m2 |

| スパイラルダクトの径 | √(0.093m2 ÷ π) x 2 = 0.345m → 350Φ |

| 矩形ダクトの径 | 500×200,400×250,350×300等 |

(参考)圧損 約2Pa程度

(参考)パスダクトの制気口の大きさ

前項の隙間風等を理由に、パスダクトの制気口の大きさについても、面風速を考慮して決定する必要がある。

具体的には開口率を考慮したうえで、面風速が1.5m/s以下となるように設定することが望ましい。

詳細は以下の記事で紹介しているため、興味がある方は参考にされたい。

まとめ

今回は、パスダクトのダクト径の計算方法を紹介した。

パスダクトの面風速や求め方については、基本的な内容さえ理解できていれば、算出自体はそこまで難しくない。

そのため、是非とも習得いただければと思う。

コメント