こんにちは。

比較的最近の建物では受水槽を設置することが少なくない。

理由としては、災害時の給水源や引込み給水径を小さくすることが挙げられる。

つまり、建物を計画する際には受水槽を計画する確率が上昇している。

受水槽を計画する際には法的に求められる6面点検を順守することが重要である。

したがって、受水槽下部に機械基礎を設ける必要がある。

設計段階では時間もないため、毎回受水槽の基礎の位置や数量を設定することは非常に労力がかかる。

そのため、本稿では受水槽容量ごとの基礎の位置と数量について紹介する。

受水槽の6面点検に関する法律

受水槽に関する法律は建築基準法施行令第129条の2の5および昭和57年建設省告示第1674号に記載されている。

これらの法律では、受水槽のメンテナンススペースに関する記述のほかウォーターハンマーや排水槽に関する記述がある。

| 受水槽に関する法律 | |

|---|---|

| 建築基準法施行令 | 第129条の2の5 |

| 告示 | 昭和57年建設省告示第1674号 |

受水槽廻りに必要な離隔

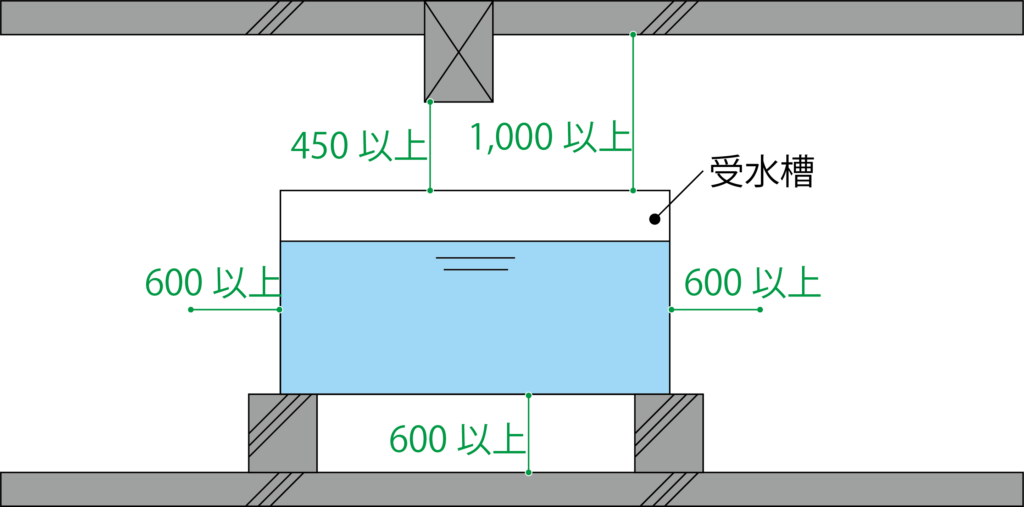

受水槽のメンテナンス確保のため、受水槽を設置する際には左図に示すように、メンテナンススペースを設ける必要がある。

具体的には、受水槽上部を除く面については600mm以上のメンテナンススペースを設ける必要がある。

受水槽上部については1,000mm以上のメンテナンススペースを設ける必要がある。

受水槽の基礎の本数と位置

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)では下表に示すとおり、受水槽容量ごとの受水槽寸法および基礎本数が記載されている。

しかし、基礎の具体的な位置については記載されていない。

また、様々な受水槽寸法に対する基礎の本数が記載されていない。

| 受水槽容量 | 基準寸法[mm] | 基礎本数(参考) | ||

|---|---|---|---|---|

| [L] | L | W | H | [本] |

| 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2 |

| 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2 |

| 4,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2 |

| 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2 |

| 6,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 3 |

| 8,000 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 3 |

| 10,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3 |

| 12,000 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 4 |

| 15,000 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 4 |

| 20,000 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 4 |

| 25,000 | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 4 |

| 30,000 | 5,500 | 2,500 | 2,500 | 4 |

メーカー公表の数値

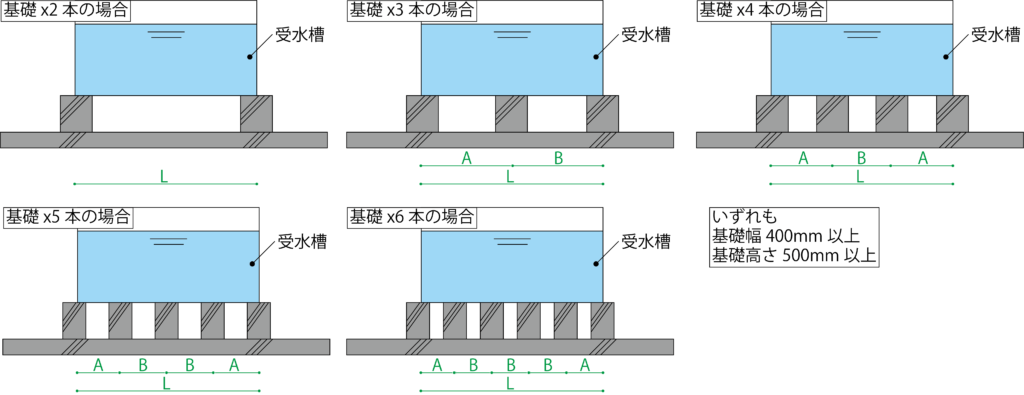

例えば、三菱ケミカルインフラテックの受水槽カタログではタンクの長辺寸法別かつタンク高さ、巣設計用水平震度別に基礎寸法と基礎の本数、基礎の位置について以下のとおり記載されている。

これだけの数値が公表されていれば、基礎の位置と数量については設計を行うことができるだろう。

また、他の受水槽メーカーも同様に基礎の位置と数量について紹介しているかと思われる。

| タンク長辺寸法 | 基礎本数 | タンク高さと設計用水平震度 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.0mH(水平震度1G~2G) | 1.5mH(水平震度1G~2G) | 2.0mH(水平震度1G) | ||||||||

| [mm] | [本] | L[mm] | A[mm] | B[mm] | L[mm] | A[mm] | B[mm] | L[mm] | A[mm] | B[mm] |

| 1,000 | 2 | 1,034 | – | – | 1,044 | – | – | 1,044 | – | – |

| 1,500 | 2 | 1,536 | – | – | 1,546 | – | – | 1,546 | – | – |

| 2,000 | 2 | 2,036 | – | – | 2,046 | – | – | 2,046 | – | – |

| 2,500 | 3 | 2,538 | 1,519 | 1,019 | 2,548 | 1,524 | 1,024 | 2,548 | 1,524 | 1,024 |

| 3,000 | 3 | 3,038 | 1,519 | 1,519 | 3,048 | 1,524 | 1,524 | 3,048 | 1,524 | 1,524 |

| 3,500 | 3 | 3,540 | 1,770 | 1,770 | 3,550 | 1,775 | 1,775 | 3,550 | 1,775 | 1,775 |

| 4,000 | 3 | 4,040 | 2,020 | 2,020 | 4,050 | 2,025 | 2,025 | 4,050 | 2,025 | 2,025 |

| 4,500 | 4 | 4,542 | 1,512 | 1,518 | 4,552 | 1,517 | 1,518 | 4,552 | 1,517 | 1,518 |

| 5,000 | 4 | 5,042 | 1,679 | 1,684 | 5,052 | 1,684 | 1,684 | 5,052 | 1,684 | 1,684 |

| 5,500 | 4 | 5,544 | 1,846 | 1,852 | 5,554 | 1,851 | 1,852 | 5,554 | 1,851 | 1,852 |

| 6,000 | 4 | 6,044 | 2,013 | 2,018 | 6,054 | 2,018 | 2,018 | 6,054 | 2,018 | 2,018 |

| 6,500 | 5 | 6,546 | 1,634 | 1,639 | 6,556 | 1,639 | 1,639 | 6,556 | 1,639 | 1,639 |

| 7,000 | 5 | 7,046 | 1,759 | 1,764 | 7,056 | 1,764 | 1,764 | 7,056 | 1,764 | 1,764 |

| 7,500 | 5 | 7,548 | 1,885 | 1,889 | 7,558 | 1,890 | 1,889 | 7,558 | 1,890 | 1,889 |

| 8,000 | 5 | 8,048 | 2,010 | 2,014 | 8,058 | 2,015 | 2,014 | 8,058 | 2,015 | 2,014 |

| 8,500 | 6 | 8,550 | 1,710 | 1,710 | 8,560 | 1,712 | 1,712 | 8,560 | 1,712 | 1,712 |

| 9,000 | 6 | 9,050 | 1,807 | 1,812 | 9,060 | 1,812 | 1,812 | 9,060 | 1,812 | 1,812 |

| 9,500 | 6 | 9,552 | 1,908 | 1,912 | 9,562 | 1,913 | 1,912 | 9,562 | 1,913 | 1,912 |

| 10,000 | 6 | 10,052 | 2,008 | 2,012 | 10,062 | 2,013 | 2,012 | 10,062 | 2,013 | 2,012 |

| タンク長辺寸法 | 基礎本数 | タンク高さと設計用水平震度 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2.0mH(水平震度1.5G~2G) | 2.5mH(水平震度1G~2G) | 3.0mH(水平震度1G) | ||||||||

| [mm] | [本] | L[mm] | A[mm] | B[mm] | L[mm] | A[mm] | B[mm] | L[mm] | A[mm] | B[mm] |

| 1,000 | 2 | 1,064 | – | – | 1,064 | – | – | 1,064 | – | – |

| 1,500 | 2 | 1,566 | – | – | 1,566 | – | – | 1,566 | – | – |

| 2,000 | 2 | 2,066 | – | – | 2,066 | – | – | 2,066 | – | – |

| 2,500 | 3 | 2,568 | 1,534 | 1,034 | 2,568 | 1,534 | 1,034 | 2,568 | 1,534 | 1,034 |

| 3,000 | 3 | 3,068 | 1,534 | 1,534 | 3,068 | 1,534 | 1,534 | 3,068 | 1,534 | 1,534 |

| 3,500 | 3 | 3,570 | 1,785 | 1,785 | 3,570 | 1,785 | 1,785 | 3,570 | 1,785 | 1,785 |

| 4,000 | 3 | 4,070 | 2,035 | 2,035 | 4,070 | 2,035 | 2,035 | 4,070 | 2,035 | 2,035 |

| 4,500 | 4 | 4,572 | 1,527 | 1,518 | 4,572 | 1,527 | 1,518 | 4,572 | 1,527 | 1,518 |

| 5,000 | 4 | 5,072 | 1,694 | 1,684 | 5,072 | 1,694 | 1,684 | 5,072 | 1,694 | 1,684 |

| 5,500 | 4 | 5,574 | 1,861 | 1,852 | 5,574 | 1,861 | 1,852 | 5,574 | 1,861 | 1,582 |

| 6,000 | 4 | 6,074 | 2,028 | 2,018 | 6,074 | 2,028 | 2,018 | 6,074 | 2,028 | 2,018 |

| 6,500 | 5 | 6,576 | 1,649 | 1,639 | 6,576 | 1,524 | 1,764 | 6,576 | 1,524 | 1,764 |

| 7,000 | 5 | 7,076 | 1,774 | 1,764 | 7,076 | 1,774 | 1,764 | 7,076 | 1,774 | 1,764 |

| 7,500 | 5 | 7,578 | 1,900 | 1,889 | 7,578 | 1,900 | 1,889 | 7,578 | 1,900 | 1,889 |

| 8,000 | 5 | 8,078 | 2,025 | 2,014 | 8,078 | 2,025 | 2,014 | 8,078 | 2,025 | 2,014 |

| 8,500 | 6 | 8,580 | 1,716 | 1,716 | 8,580 | 1,722 | 1,712 | 8,580 | 1,722 | 1,712 |

| 9,000 | 6 | 9,080 | 1,822 | 1,812 | 9,080 | 1,822 | 1,812 | 9,080 | 1,822 | 1,812 |

| 9,500 | 6 | 9,582 | 1,923 | 1,912 | 9,582 | 1,923 | 1,912 | 9,582 | 1,923 | 1,912 |

| 10,000 | 6 | 10,000 | 2,023 | 2,012 | 10,082 | 2,023 | 2,012 | 10,082 | 2,023 | 2,012 |

まとめ

今回は受水槽容量ごとの基礎の位置と数量について紹介した。

近年では設備関係者の人員不足から、より業務量が増加している傾向にある。

そのため、本稿が少しでも業務量の効率化に繋がれば幸いである。

コメント